Сможете ли вы, физики из настоящего, повторить эти эксперименты со схожими физическими явлениями, которые привели к научным открытиям в прошлом?

советский инженер, возглавлял Отделение размагничивания кораблей

Виктор Дмитриевич Панченко

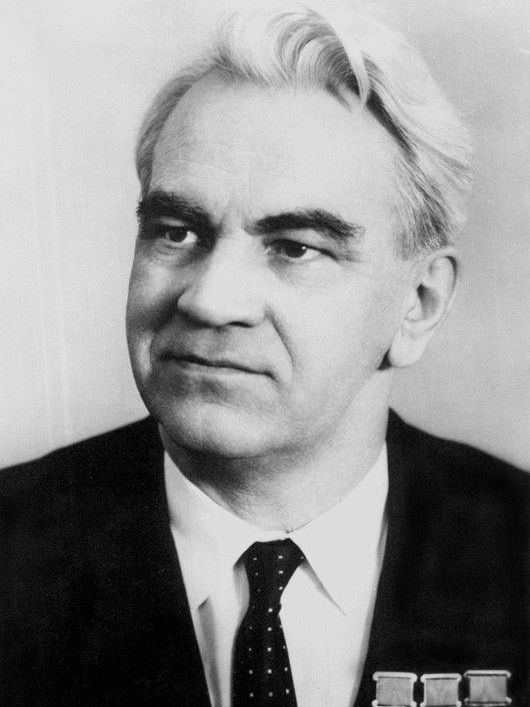

советский физик, один из основателей советской ядерной энергетики

Анатолий Петрович Александров

советский физик, «отец» советской атомной бомбы

Игорь Васильевич

Курчатов

советский учёный, один из основоположников радиолокации в СССР

Юрий Борисович Кобзарев

российский и советский физик, основоположник советской радиоастрономии

Николай Дмитриевич Папалекси

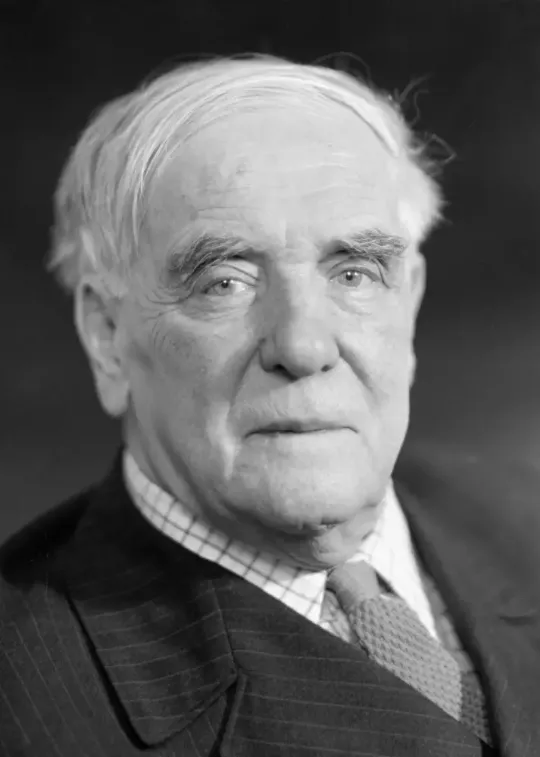

русский и советский физик, один из основателей школы радиофизики

Леонид Исаакович Мандельштам

советский физик-теоретик, автор трудов по квантовой механике

Владимир Александрович Фок

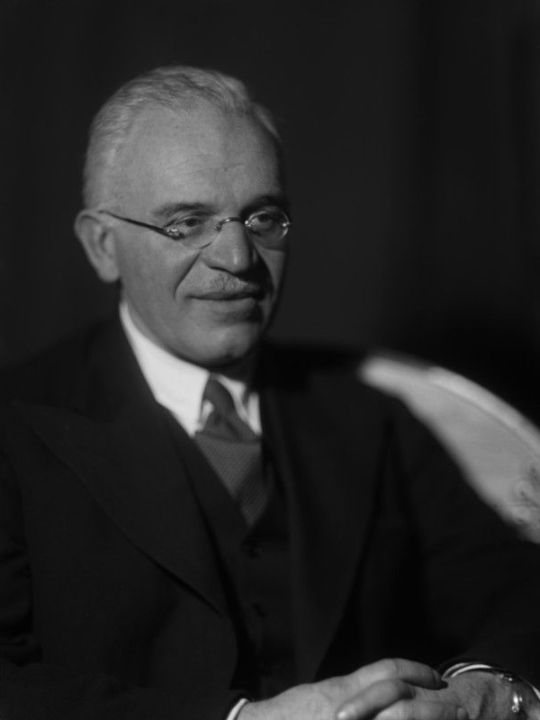

русский и советский физик, именуемый «отцом советской физики»

Абрам Фёдорович Иоффе

советский учёный-физик и физикохимик, специалист в области диэлектриков и сегнетоэлектричества

Павел Павлович Кобеко

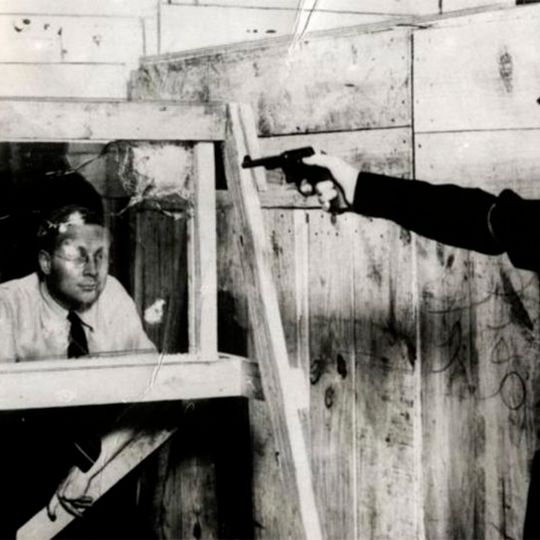

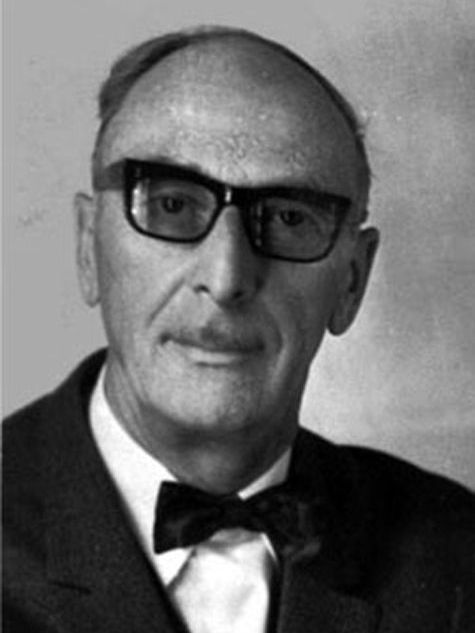

советский учёный в области механики,крупный организатор советской науки

Мстислав Всеволодович Келдыш

После решения проблем с «флаттером», советским ученым предстояло справиться с проблемой «Шимми» (от англ. — танец, вибрация). Эффект «шимми» достигается из-за интенсивного колебания передней стойки шасси, приводящим к поломке самолёта во время его взлёта и посадки. Мстислав Всеволодович Келдыш в своей работе «Шимми переднего колеса трёхколёсного шасси» предложил решение проблемы и дал ряд инженерных рекомендаций. Келдыш вывел и доказал уравнение шимми, вращения стойки и её изгиба. Уникальность уравнения Келдыша позволяла не только рассчитать скорость возникновения шимми, но и подобрать параметры его предотвращения. За это научное открытие он был удостоен Сталинской премии в 1946 году.

советский физик, инженер и инноватор. Основатель Института физических проблем, начальник Главкислорода

Петр Леонидович Капица

советский физик-кристаллограф, популяризатор науки